【アンケート】お子さまの入学前の勉強準備ってどうしていましたか?

更新日:2023.02.20

小学生にあがると、いよいよ本格的な授業の始まりです。

我が子の初めての小学校生活に、「ちゃんと皆についていけるかな…?」「他の子は事前学習をしていたんだろうか…?」など、特に勉強面ではいろいろな不安を感じてしまいますよね。

そこで、今回は先輩ママ100人にアンケート!

小学校入学前に我が子の学力レベルはどのくらいだったか、また、どのような家庭学習を行なっていたかなど

気になる“勉強事情”を聞いてみました!

調査期間:2023年1月13日〜2022年1月16日

調査対象:中学生以下のお子さまがいらっしゃる20〜50代までのママ・パパ

調査方法:インターネット調査

調査数:100人

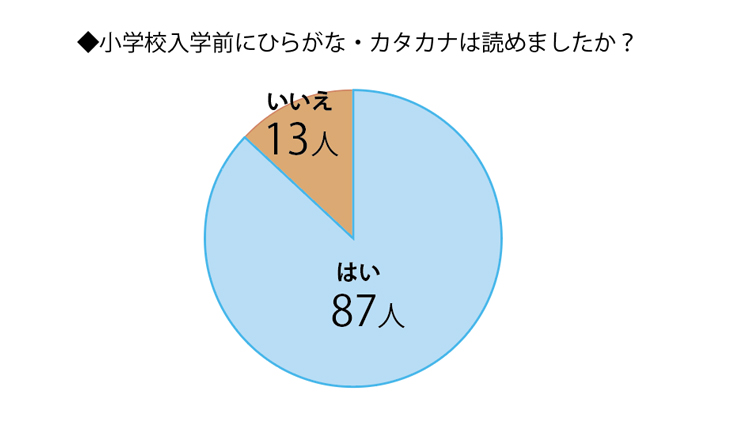

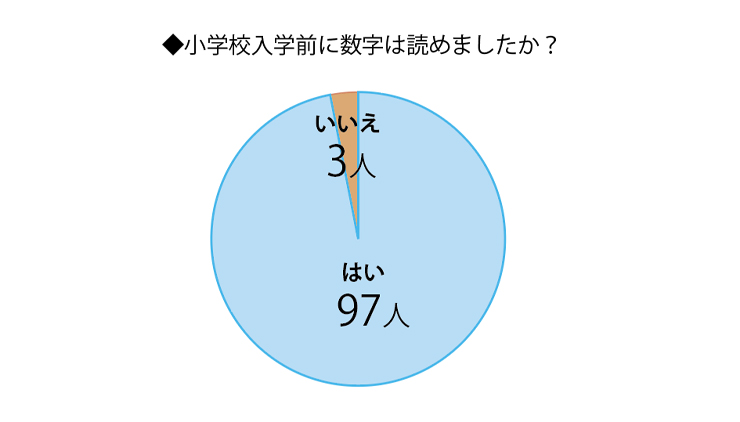

ひらがなや数字、小学校入学前に読める子はどのくらいいるの?

まずは、ひらがなと数字がどのくらい読めたかのアンケートを行ってみました。

結果を見ると….

なんと、ひらがなに関しては80%以上、数字に関しては90%以上の子が

読めていたという結果になりました。

特に数字は100まで数えられたという子も珍しくないよう。

日常生活の中で食べものの数を数えたり、お風呂につかって数を数えるなどの経験を通して、

数字に関する知識は養われているようです。

早い子では、入学前に九九の暗唱ができたというケースも!

また、文字も絵本を読んでもらったり、自分の名前などに興味を持って

小学校入学前からある程度読めるという子が多いようですね。

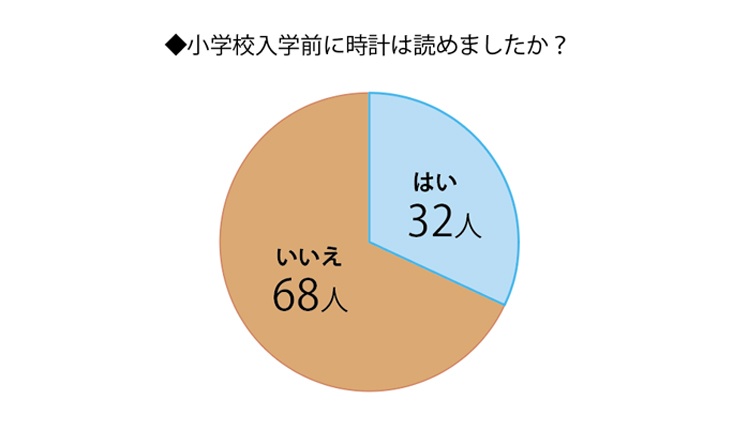

時計の読み方には個人差が出るよう

すでにできる子が多かったひらがなや数字に比べると、

「時計の読み方」に関してはわからない子の方が多いという結果に。

アナログ時計では長針や短針の読み方が複雑なため、なかなか理解できないという子もいるようです。

小学校に入ると、時間を見ながらの集団行動が必要になるため

「うちの子は時計が読めないけれど大丈夫かしら…?」と不安になるママパパもいるかもしれませんが、

はじめから全員が完璧に時計を読めるわけではありません。

先生や生徒同士で教え合いながら、少しずつ成長していくものなので、不安に思う必要はありませんよ。

皆はどんな家庭学習をしている?

先輩ママにどんな家庭学習をしていたか聞いてみると…

・タブレットでひらがなをなぞったりして練習するアプリを使用していました。

・お風呂や部屋の壁など、目に見えるところに地図やひらがな表などのポスターを貼っていました。

・お風呂に漢字表やアルファベット表を貼って声に出して読んでいました。

・興味のある本はどんどん買ってあげました。

と、ひらがなシートや地図などを貼って一緒に読んだりしたという声が圧倒的多数になりました。

まだ小さなこどもの場合は一人で学習させるというよりも、

一緒に読んだり遊んだりと、親や兄弟が一緒になって楽しく学ぶことが大事なようですね。

早い方はタブレットなどを活用して学習させている一方で、小学校入学前は何もしていなかったという声も。

小学校入学前は皆の環境もバラバラなので、こどものペースに合わせて無理なく学習するくらいで良いのかもしれません。

また、最近では知育アプリを活用しているという声も増えています。

・英語は無料アプリやYouTubeなどで触れさせていました。

・インターネットで幼児用学習資料をダウンロードして勉強させました。

今は、少し検索してみるだけで幼児向けのアプリなどがたくさん見つかります。

無料のものも多いので、学習に役立てていきたいですね。

先輩ママに聞く!「学習習慣」のつけ方

これから小学校・中学校・高校と学んでいく際、「自分で学ぶ習慣」を身につけておいてあげたいですよね。

そこで、先輩ママたちがどうやって学習習慣を身につけさせたか、アドバイスを聞いてみました。

家族皆で勉強習慣づくり

勉強をしようにも、他の家族がテレビを見ていたり談笑していたりすると、こども本人も勉強に身が入りません。

特に、学習習慣が身についていない小さなこどもは気が散りやすいですよね。そこで…

・連絡帳を一緒に見て宿題を親が把握し、なるべく同じ時間に一緒に机に向かってやってました。

・お兄ちゃんが宿題をやる時に机につくようにしていました。

こどもだけではなく、家族皆で勉強する時間と決めて一緒に取り組んだという意見が多数。

家族皆で取り組むことで、「勉強する時間なんだ」とこどもにも理解してもらいやすくなりそうです。

毎日決まったタイミングで習慣化

また、他にはこんな意見も。

・朝起きてすぐの30分を何か学習する時間としました。

・幼稚園から帰ってきたら毎日30分勉強時間を設けました。

起床後や帰ってきた後など、1日の中で決まったタイミングに勉強を取り入れて習慣化する方法です。

勉強+テレビのような習慣が定着化すれば、勉強をやっていないと落ち着かない…

という気持ちになるかもしれませんね。

ちょっとだけでも取り組む

勉強机に向かう習慣をつけたいと思っても、これまでそのような習慣がなかった子にとって

いきなり長時間勉強するのは難しいかもしれません。

そこで、こんなやり方を取り入れているご家庭もありました。

・毎日少しだけでもワークをするようにしていました。

・1日1文字でも書く練習をさせました。

たった1文字、たった1ページでも毎日続けることで習慣化して

少しずつ時間を伸ばしていくようです。

こども自身の性格もありますので、いきなり皆が同じようにできるわけではありません。

こどものペースを大切にしてあげることも必要ですね。

逆に先輩ママたちが「失敗した…」と感じていることは?

先輩ママたちに、失敗してしまったと感じていることを聞いてみました。

すると…

・できなくても親がイライラするのは逆効果だと感じました。

・周りのこどもと比べてしまうことがあったのは良くなかったと思います。

・出来ないことについて叱ってしまったことです。

・字の書き方に口を出しすぎて、宿題やテストを見せたがらなくなってしまいました。

などなど。

思うように学習習慣がつかなかったり、なかなか覚えなかったりすると

どうしても親の方がイライラしがち…。

そんな時に厳しく叱ってしまったり、たくさん詰め込んでしまったりして

こどもがやる気をなくしてしまった…という例はたくさんあるようです。

小言を言いたくなる時もありますが、まだ小学校入学前の小さなこどもです。

勉強に関しては、小言はグッとこらえて、おおらかに見守る方が良いのかもしれませんね。

先輩ママからは

・学校に入ればできるようになっていました。

という声も。

それぞれのこどもの性格にもよるので、やり方に正解はありませんが

あまり思いつめすぎず、ほどよく肩の力を抜いてこどもと向き合いたいですね。

いかがでしたか?

小学校入学前にはできないことがあっても、これからどんどん学んで成長していく時期です。

どうやったら楽しく勉強できるか、幅広い知識を身につけられるか、

こどもと一緒に悩みながら取り組んでいきましょう♪

この記事が気に入ったら 「いいね!」をしよう

最新情報をお届けします

<スタジオアリス編集部>

お誕生日や七五三、お祝いなど、暮らしの中にある、さまざまなライフイベントに関する情報を発信しています。